第7回を迎えるCybernetic being Meetupは大阪・関西万博にて開催。これまで以上にアバターロボットを活用した「生き方」や「役割の再定義」に焦点を当てた回となりました。タイトルに掲げられたのは、「分身ロボットとつむぐ未来」。自らの意思で働き、他者とつながることを支援する「分身ロボット」という技術が、人々にとってどのような意味を持ちうるのかを深く掘り下げる機会となりました。

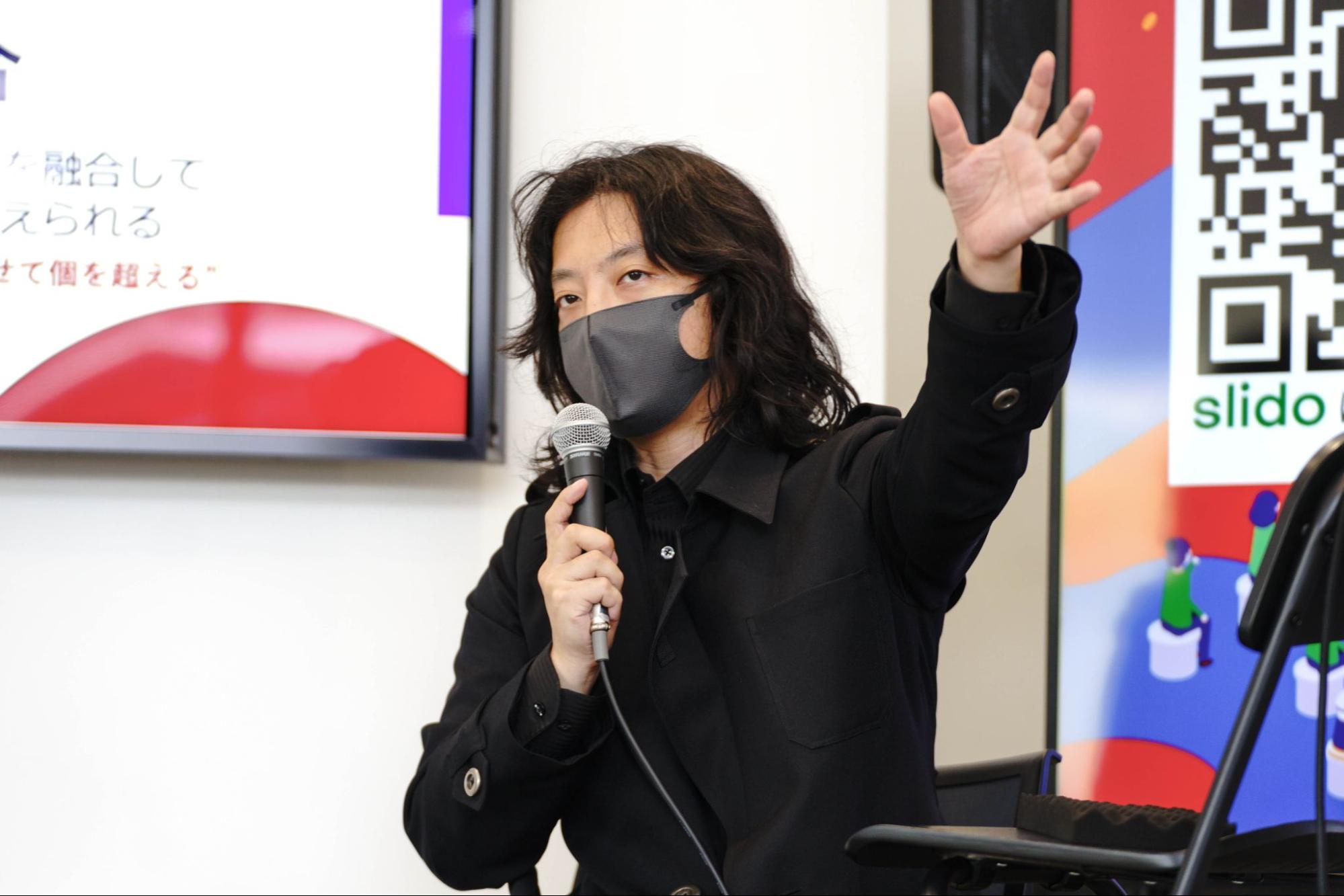

ゲストとして登壇したのは、分身ロボット「OriHime」の開発者であり、「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」などの実践を通じて社会参加の新しいかたちを提示してきたオリィ研究所の吉藤オリィさん。さらに、OriHimeを用いて実際に接客業務を行うパイロットのマサさんとゆいさんも登壇しました。

Project Cybernetic beingが描く未来

イベント冒頭では、南澤PMがCybernetic beingプロジェクトの全体像を紹介。

「私たちのプロジェクトでは、人の感覚や経験、存在そのものがインターネットにつながるような未来を私たちは本気で目指してるんです。そうなったら、離れていても“ともに生きる”ことができるようになるんじゃないかと考えています。今回のMeetupでは、分身としてのロボットとともに生きること、それによってもたらされた社会を実感してもらえたら嬉しいです」(南澤)

また南澤PMは、Cybernetic beingが目指すのは「機能の拡張」だけでなく「生き方そのものの拡張」だと語ります。

分身ロボットカフェDAWN ver.βの挑戦

続いて登壇したのは、分身ロボット「OriHime」の開発者・吉藤オリィさん。重度の障害や長期療養等により外出が困難な人々が、OriHimeを通じて社会とつながる「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」の取り組みを紹介しました。

「身体が動かなくても、働きたい、人の役に立ちたいという気持ちは絶対にあるんですよ。大事なのは、その想いがあるってことなんです。ただ、それを表現できる手段がなくなってしまってる。それをもう一度つくるのが、私たちがやってることなんです」(吉藤)

吉藤さんは、パイロットたちが働くことを通じて、そこで得られる収入以上に「社会とつながっている、自分が必要とされている」と感じられることが何よりも重要だと語ります。

「テレワークじゃなくて“テレプレゼンス”という言葉を、私たちは使ってます。要するに、遠くにいて“存在しているって感じてもらうこと。それをロボットでできるようにしたいんですよね」(吉藤)

来店するお客さんとの出会いも、この取り組みの価値を象徴しています。

「最初は物珍しさで来た人も、パイロットと会話することで“ちゃんと人と出会ってる”を って実感してくれるんです。その体験が、障害とか分身とか、そういうラベルを超えて人と人が出会う場になってるのが、私はすごく嬉しいですね」(吉藤)

OriHimeでの分身の先に見えた景色

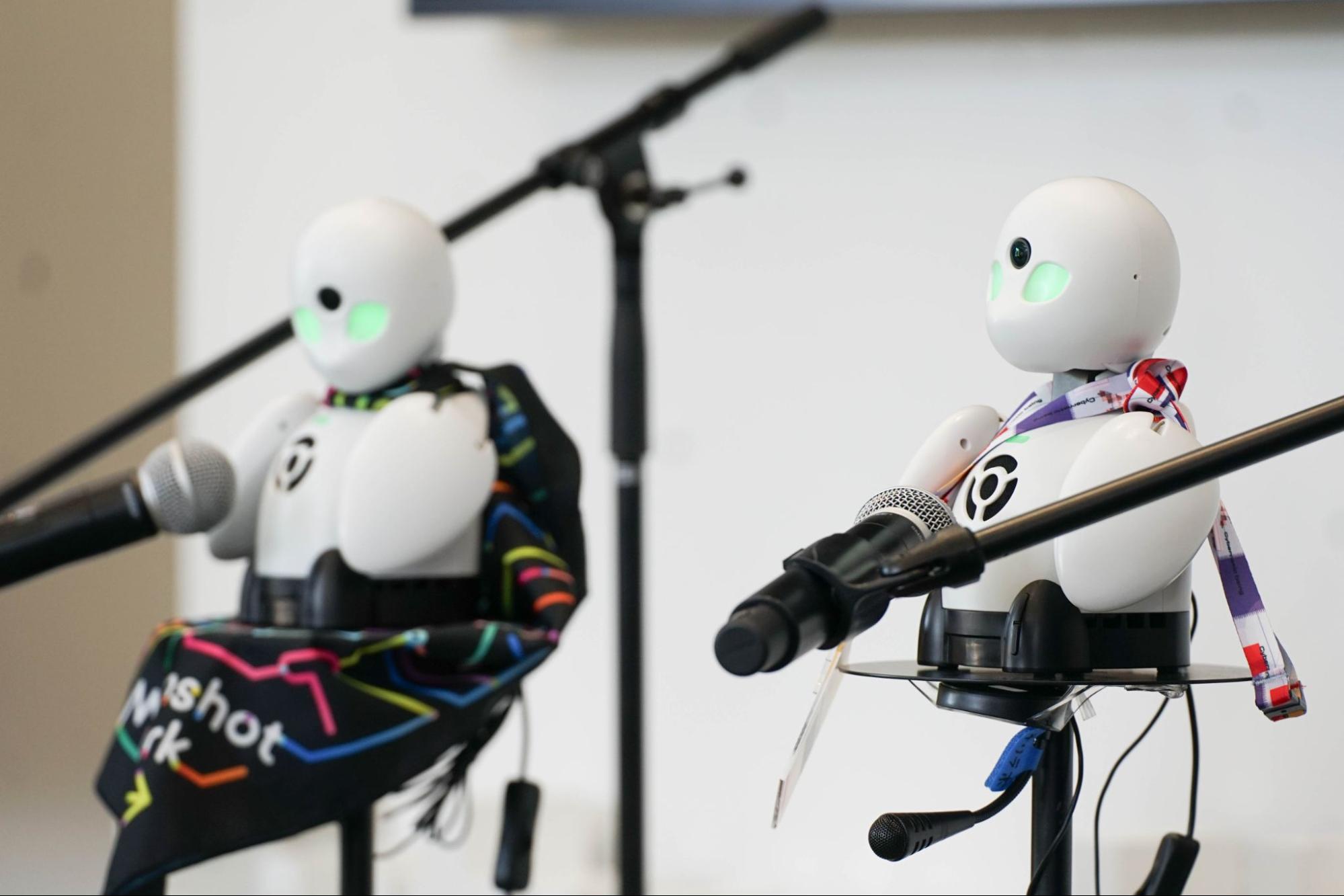

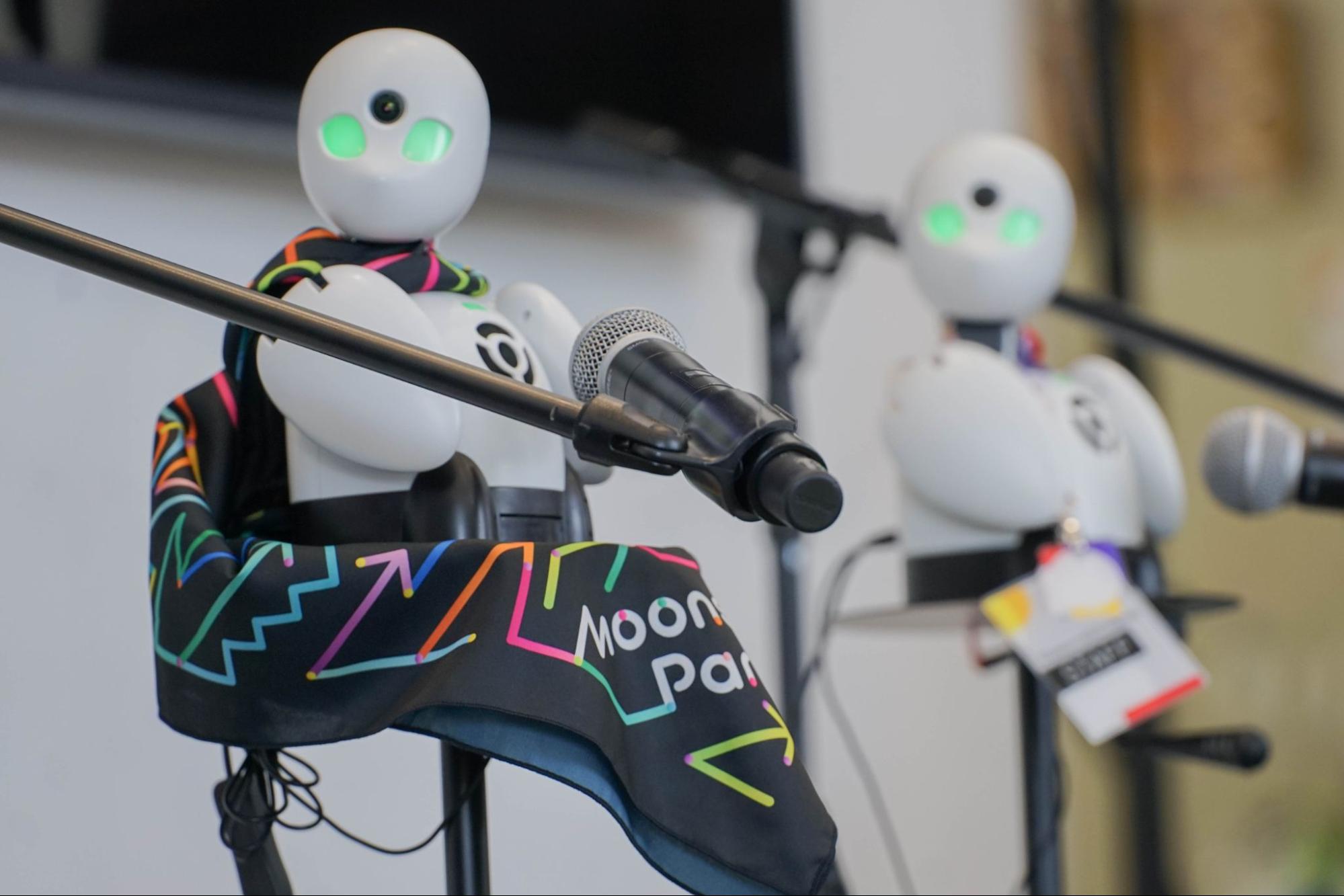

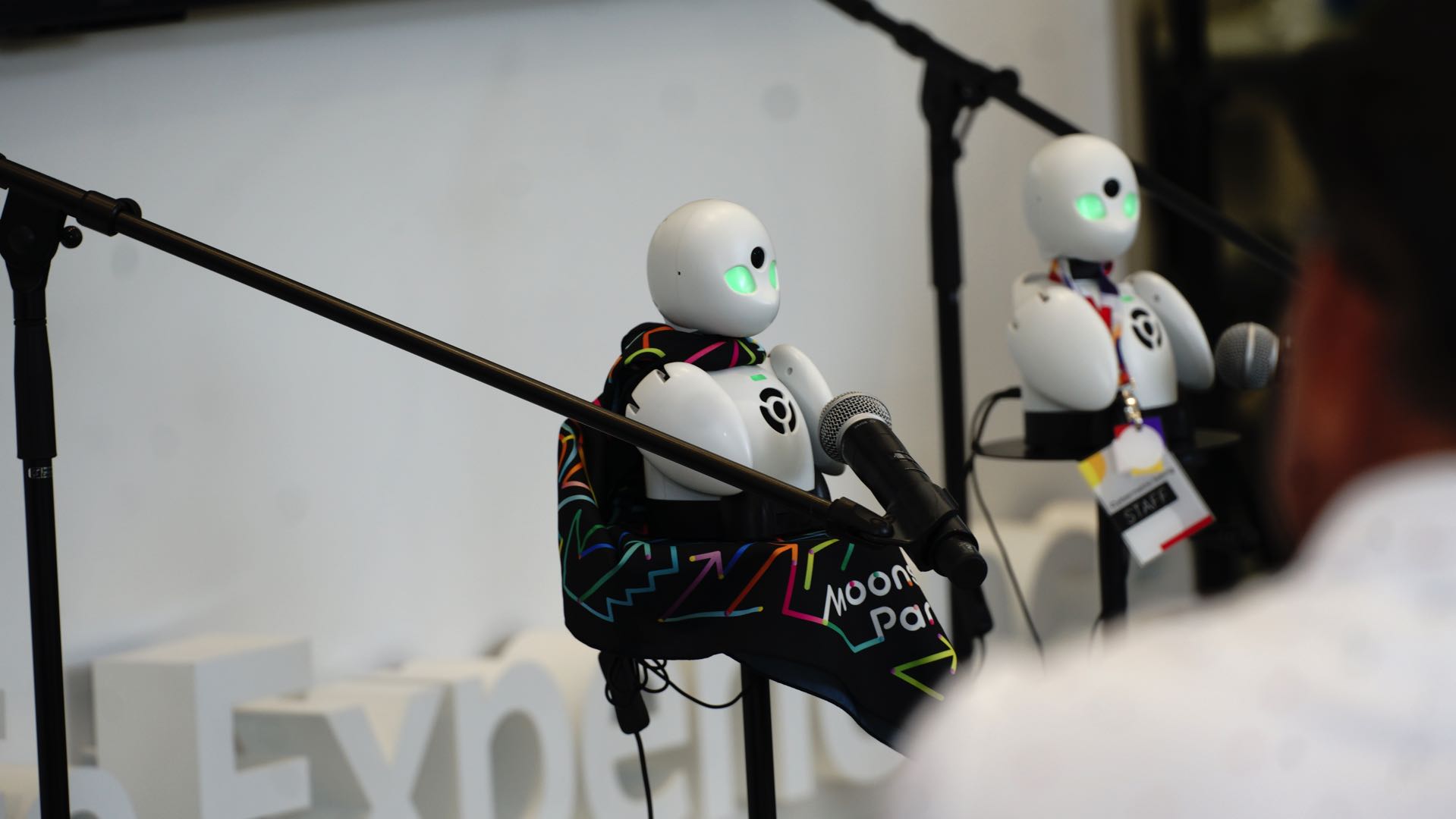

吉藤さんのトークに続いて、OriHimeパイロットのマサさんとゆいさんがOriHimeを通じて遠隔で登壇。自身の体験をリアルタイムに語りました。

マサさんは、OriHimeでの仕事を通じて、社会とのつながりを強く実感していることを語ります。

「僕は寝たきりで体を動かしたことがないので、スポーツに全然関心を持てなかったんです。でもOriHimeで実施したサッカーを体験して、『あ、サッカーって面白いんだ』と思えました。できないことがどんどんできるようになってきてるので、もっとやってみたいことが増えて、逆に時間が足りないぐらいです」(マサ)

分身ロボットが自身の可能性を広げた体験を語りつつ、マサさんは分身がもたらす「存在感」についても言及しました。

「OriHimeでお客さんと会話してると、ほんとに自分がその場にいるみたいな感覚になるんです。これはもう仕事というより、ちゃんと生きてるって感じる時間なんです。接客のたびに『自分はここにいるんだ』と実感するんです」(マサ)

マサさんは接客のたびに「自分はここにいるんだ」と実感するその感覚が何よりも支えになっている、と穏やかに語ってくれました。

一方、ゆいさんも、OriHimeとの出会いと、それによって変化した自身の心境を語ります。

「OriHimeを通じて誰かと関われるって、私にとってすごく大きなことだったんです。仕事を超えて、ちゃんと人と関係を築ける。それが今の私の希望なんですよ。私、最初は本当に怖かったんです。ちゃんと接客できるかなって。でも、お客さんから『ありがとう』って言ってもらえたとき、『あ、私でも役に立てるんだ』って思えたんです。それがすごく嬉しくて、今の自信につながってます。仕事を超えて、ちゃんと人と関係を築ける。」(ゆい)と、分身ロボットが自己肯定感を育むきっかけになったプロセスを明かしました。

分身ロボットがもたらすのは身体的な能力を補うだけにとどまりません。マサさんが語った「生きている」という感覚や、ゆいさんが見出した「自信」は、分身という技術が、個人の心の拡張の可能性を示唆しています。パイロットたちは分身ロボットとともに、人と社会のつながりの中で自分自身の新しい可能性と新たな景色に出会っているのかもしれません。

OriHimeとともにつむいできた、これまでとこれから

次に、登壇者3名と南澤PMによるクロストークが行われました。分身ロボットがもたらした「選択肢の増加」と、その先の「人間の価値」をめぐる議論は、遠隔での参加という状況にもかかわらず、会場とのインタラクションを交えながら行われました。

「働くって、社会との関係性を持ち続けることなんだと思ってます。身体が動かなくなっても、どうやってその関係を持ち続けるか。その媒介が技術なんですよね。」(南澤)

南澤PMは、単に技術の進化だけでなく、その進化がどのように社会的なつながりを支えていくのか、身体的な制約を越えて「生きる」という行為が、どれほど社会と結びついているかという視点で切り出しました。これに対して、マサさんは自らの体験をもとに答えました。

「OriHimeでお客さんと話すと、単純に会話しただけじゃなくて、自分がそこにいたっていう感覚になるんですよね。それがあるから、また話したくなるし、ここにいるって実感できるんです。」(マサ)

ゆいさんも自身の体験について語り、最初は受け身だった自分が、次第に他者とコミュニケーションをとることで、自己肯定感を高めていったプロセスについて言及。自分の力で何かをすることは、当人の心の中で大きな意味を持つという重要性を語りましたた。

「OriHimeは単なる道具ではなく、人の願いを運ぶ存在だと思っています。医療や教育、地方創生にも分身ロボットって絶対活かせると思っています。例えば過疎地で人手が足りない場所でも、遠くにいる人の“存在”を届けられる。これは本当に社会の構造を変えるポテンシャルがあると思います。」(吉藤)

このように、技術が社会の枠組みを変えていく力を持っていると語り、具体的な未来像を描きました。

クロストーク終盤、話題はこれからどんな未来をOriHimeとつむいでいきたいかに話題が花開きました。

「自分が寝たきりなので体を使った運動やスポーツは経験してこなかったのですが、OriHimeを通してこれまでできないと思ってたお仕事をしたり、今日だって家にいながらこうやって大阪に来れているわけで。テクノロジーのおかげで、できることが増えているので、走って街を見ながら、駆け回ったりしたいです。それに僕は楽器が好きなんですよ。器用な指を手に入れたらピアノとか、あとバイオリンとか、楽器とかを弾いてみたいなって思いますし、もうロボットだからもはや人間を超えちゃって、宇宙で演奏してそれをYouTubeに配信して…なんてそんな非現実的なこともできるかもしれないなと思ったりたくさんアイデアが出てきて楽しみですし、やってみたいことはたくさんあります」(マサ)

「いいですね。夢が広がりますね。宇宙YouTuberマサは私も見てみたいです。最近吉藤さんたち、サッカーをOriHimeを使ってやられてるんですよね。」(南澤)

「やってますね。マサさんたちと寝たきりだからスポーツしたことがないんだよね、と話したのがきっかけでした。体をほぼ動かすことができないメンバーからすると、『そういう経験がないんだ』と。仲間で一緒にサッカーをしたりとか、そういうチームプレイみたいなこともやったことがないと聞き、OriHimeサッカーをやり始めましたが、結構面白くて。リアルの空間でOriHimeで走り回ってボールを蹴ってちゃんとゴールに入れるから、周りの人も見ていて面白いんですよね。。サッカーをやればやるほどロボットの操作も慣れてくるし、カフェでの配膳も早くなってきています。最近では全国の肢体不自由の子供たちにもこのような体験をしてもらうプログラムも誕生し、新しい道を作れているのかなっていう感覚はありますね。」(吉藤)

続けて吉藤さんはパイロットの二人に問いかけます。

「OriHimeを通した活動を5年ぐらい一緒にやってるんですけど、それによって見つけたやりたいことや、これまでの人生ではあまり考えてこなかったこと、発見した事例があったら聞いてみたいです。」(吉藤)

吉藤さんの問いに対し、マサさんとゆいさんは、分身ロボットがもたらした「選択肢の増加」と、その先に生まれた心の変化を語りました。

「できることが増えたのはすごいありがたいんですけど、あれもやりたい、これもやりたい。でも時間が足りないなって思いながら、どれを一番やりたいのか、というのが最近の悩みですかね。」(マサ)

「OriHimeパイロットとして関わらなければ、それこそバーチャルリアリティを知るきっかけもなかったですし、いろんなところに行ってみたいだとか、友達とバーチャルでこんなことがしたいっていう発想も生まれなかったと思うので、やりたいことが増えたように思います。増えたことによって、いったんちょっと整理して立ち返った時に、じゃあ生身では何ができるかなって考え直すきっかけにもなりました。やりたいこととして考えているのは、悩み相談を受けるだとか、VRを活用した先のお仕事にもっと挑戦してみたいです。」(ゆい)

吉藤さんは、分身ロボットが持つ社会を変える可能性と技術開発における視点の変化について言及します。

「何ができるかよりも『誰と、どこで、どう在るか』を考えることが、これからの開発には必要だと思います。ロボットやAIが肉体労働も頭脳労働もやる時代の中で、人間の価値とは何なんだろうか。我々が最後に残るものは何なんだろうか。」(吉藤)

「私たちが大事にしているのは、できる・できないじゃなくて、どう生きたいか。その問いにテクノロジーがどこまで応えられるのか——それを試す実践として、このMeetupの意義があると思っています。」(南澤)

南澤PMは、サイバネティック・アバター技術が単に機能を拡張するためだけでなく、人々の生き方や在り方に対する問いに応えていくものであると語り、今後もその追求を続ける意義を強調しました。

「これからOriHimeとやってみたいことを教えてください」と会場から寄せられた質問に対して吉藤さんと南澤PMはこう語ります。

「これからもやっていきたいことは「人間の価値」を問い続けることです。いつ我々も寝たきりになったり、ベッドから動けなくなってしまうかわからない。そんなとき、誰かが自分を頼りにしてくれるだろうか、友人が遊びに来てくれるだろうか。

AIも動画などのアーカイブ機能も発達した現代では、過去の人が書いた様々な作品に我々触れていて、リアルの人に使われる時間はどんどん減っている中で、リアルの生身の人に対して、その中でも障害とか関係なく、生身の人である人間の価値って何か、私はとても興味があるんです。頭脳労働も肉体労働もロボットがやる時代の中で、人間の価値とは何か、何が最後に我々の価値として残るものなんだろうか。そんなことをOriHimeと問い続け、孤独をなくすための研究をしていきたいです。」(吉藤)

「未来の普通をつくりたい。10年後に振り返ったときに「あのときは特別だと思ってたけど、今は普通の日常だよね」と言われるような世界が、僕たち研究者のミッションだと思っています。

2020年頃思い描いていたのは、ロボットや、障害のある方、海外の方がアバターを使ってごく普通に万博を見学している姿。残念ながら、今回の万博ではそこまで実現しませんでしたが、あと少しの時間があれば、2030年頃には街中でロボットやアバターを見かけるのが当たり前になっているかもしれません。

分身ロボットカフェのように、アバターと自然に話したり、友達になったりできる世界を、次こそはつくりたい。それがカフェだけでなく、学校や職場でも当たり前になって、誰もがそれを選択肢として持てるような未来を目指したいと思っています。5年後か10年後、皆さんと一緒に「あのときの話が現実になったね」と答え合わせができたら嬉しいです。」(南澤)

分身ロボットが見せてくれたのは、身体的な制約を超えるだけでなく、人と社会の新しいつながりや、生きる実感や希望。登壇者と参加者がともに描いたのは、誰もが自分らしく「在る」ことができる世界。分身ロボットとつむいできたこれまで、そしてこれからへの希望を旨にMeetupは締めくくられました。

当日のイベント内容を詳しく知りたい方は、下記のYouTubeのアーカイブから、配信の様子をご覧いただけます。