【申し込みはこちら】

https://stelarc-cyberneticbeing.peatix.com/

【オンライン配信URLのご案内】

本日のイベントの配信は、zoom webinarでの配信となります。

online参加のみなさんは、是非下記よりご参加ください。

https://zoom.us/j/99614624424?pwd=6jmdx2ABL5EEmlnEUcqPFz0uPpaoVY.1

サイバネティック・アバターで生み出す、身体的共創の可能性を議論するミートアップ

Cybernetic being Meetup は、科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」研究開発プロジェクト「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」“Project Cybernetic being”が主催するミートアップイベントです。

Project Cybernetic beingでは、人々の身体的経験や技能をネットワーク上で流通・共有し、障害当事者や高齢者や子どもたちを含む多様な人々が自在に行動し社会参加できる未来社会を目指して、身体能力の限界を突破するサイバネティック・アバター技術の研究開発と社会実装に取り組んでいます。

※サイバネティック・アバターとは

人の身代わりとしてのロボットや3D映像等を示すアバターに加えて、人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張するICT技術やロボット技術を含む概念。Society5.0時代のサイバー・フィジカル空間で自由自在に活躍するものを目指しています。(参考URL)

STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research LabとのコラボレーションによるMeetupとLabツアー

第9回目となるCybernetic being Meetup vol.09は、Split Body Multilateral Research Labとのコラボレーションイベントです。

STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab は、先駆的アーティスト、ステラークのアート&サイエンスの領域横断的実践を通して、各国・多分野の実践者、研究者、アーティスト、キュレーター同士が知見を共有し、未来へ向けたアート&サイエンスの新たなナラティブや新領域プロジェクトを生み出すラボです。

More Info : ステラーク来日中(9月中旬〜10月中旬)のラボ企画・イベント詳細は以下よりご確認ください。

https://stelarc-lab.living-together.co/

Cybernetic being Meetupの翌日の10/8(水)にはCybernetic being Lab ツアーも開催。オーストラリアを代表するパフォーマンスアーティストたち・ステラークのワークショップ、ジル・オーによるアーティストトークを開催します。下記よりご予約ください。

※全ての予定イベントはステラークの物理(会場)参加を伴います。他の登壇者はリモート参加も含まれるハイブリッド開催を予定。イベント予定や登壇者は都合に応じて変更等が発生する場合もございます。予めご了承ください。

Stelarc will appear in-person in the scheduled events. The events will be in hybrid format(online & onsite) including online participation. The event participants and timeframes might change depending on the situations.Please understand in advance.

使用言語:日英通訳サポート。多言語字幕翻訳サポートも予定中です。

English – Japanese language translation / multilingual transcription is available in the scheduled events.

!!!!!!!!!!! Special Gift !!!!!!!!!!!!!!!!!

先着順!!!ステラークのサイン入りポスターをイベント先着20名様にプレゼントします!会場でお待ちしています!!

Sepcial lab posters with Stelarc’s signature will be given to the first 20 participants who arrived at the venue,first-come-first-served basis!

セッション1 「Cybernetic being Meetup vol.9 – スプリット・ボディは「分身」なのか?- 」

Cybernetic being の先駆けとなるパフォーマンスアートを1970年代から日本とオーストラリアを拠点に各国で展開してきたステラーク氏。日本のロボット工学者や科学技術研究者と協働して作品を制作する等、「アート&サイエンス」の分野横断を50年に渡るキャリアの中で実践してきたアーティストです。メディアアート、バイオアート、人間拡張、身体情報学等、多分野のアート&サイエンス領域の研究者等とともに氏の言う「スプリット・ボディ」を深掘りし、また科学的研究テーマでもある「分身」の概念と重ね合わせ思考実験をします。

Participants:

On-site: Stelarc, Kouta Minamizawa, Tomoko Shimizu, Hideo Iwasaki

セッション2 「アート&サイエンスの新たな地平〜2050年の国際展〜」

1970年代から19年間日本に居住し画期的な作品を世に送り出してきたステラーク氏。まだ「メディアアート」という概念や言葉もない時代の分野横断的実践は、50年という時空を超えて現時代のアート&サイエンス分野の実践に通じます。そして、昨今のテクノロジーやAIの急激な進化に伴い、アート&サイエンス分野の課題やテーマ、表現手法も日々変容しています。

人間存在や人間の創造性があらためて試される時代に、また2050年の未来に向けて、各国・各分野で優先的に取り組むテーマは何なのか?アート&サイエンス領域の国際展、分野横断プロジェクトのあり方とは?タイ・インドネシア・オーストラリア・日本から、背景と専門性の異なるパネルの実践を交えてセッションします。

Participants:

Online: Leonhard Bartolomeus, Anna Daivis, Pat Pataranutaporn, Kawita Vatanajyankur, Abigail Bernal, Agung Hujatnika, Irene Agrivina, Jeffi Manzani

On-site: Stelarc, Kouta Minamizawa, Tomoko Shimizu, Hideo Iwasaki

THE STELARC-INSPIRED!! パフォーマンス

Photo by Takuto Ohta

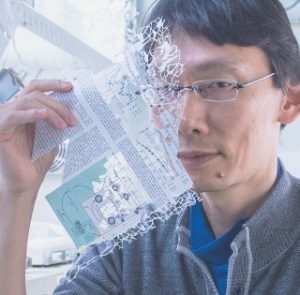

Shin Hanagata 花形槙

1995年東京都生まれ。パフォーマンス、メディアアート、現代美術などの領域で活動。テクノロジカルに加速する資本主義社会において「私」であること、「人間」であることが揺らぐリアリティのもと、通信システム、ウェアラブルデバイス、義肢装具といった身体と世界とを関係づけるテクノロジーに着目し、現代における〈人間性の捻転〉を試みる。主な発表に「技術的嵌合地帯-CHIMERIA」(WHITEHOUSE, 東京, 2025)、「MOTアニュアル2023」(東京都現代美術館, 東京, 2023)、「Taipei Arts Festival」(Taipei Performing Arts Center, 台北, 2023)など。

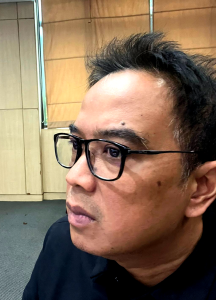

Goki Muramoto 村本剛毅

https://www.goki-muramoto.com/

アーティスト。1999年、山口生まれ、東京を拠点に活動。

独自の「媒体」を発明・彫刻する実践を通じて、知覚やコミュニケーション、移動を含む「媒介」について探求している。主な作品は、閉じた瞼に映画を投影する光学装置《Imagraph》series、意識する対象を他者と共有するときに視界も共有する眼鏡《Lived Montage》series、単語翻訳の連鎖を地図にした辞書/彫刻《Media of Langue》など。主な個展に「Beautiful Medium(parcel, neort++, Tokyo, 2025)」現在東京大学学際情報学府博士課程に所属。日本学術振興会特別研究員(DC1)。制作と並行して、内容に開かれた媒体そのものを芸術作品とする実践を「メディウムアート/Medium-Art」と名づけ、その理論的背景と系譜をリサーチしている。

プログラム

16:30-17:00 開場

17:00-18:30 セッション1「Cybernetic being Meetup vol.9 – スプリット・ボディは「分身」なのか?- 」

On-site: Stelarc, Kouta Minamizawa, Tomoko Shimizu, Hideo Iwasaki

18:30-18:45 休憩

18:45-20:25 セッション2「アート&サイエンスの新たな地平〜2050年の国際展〜」

Online: Leonhard Bartolomeus, Anna Daivis, Pat Pataranutaporn, Kawita Vatanajyankur, Abigail Bernal, Agung Hujatnika, Irene Agrivina, Jeffi Manzani

On-site: Stelarc, Kouta Minamizawa, Tomoko Shimizu, Hideo Iwasaki

20:25-20:55 交流

20:55-21:45 THE STELARC-INSPIRED!! パフォーマンス

Performer: Shin Hanagata,Goki Muramoto

イベント情報

Cybernetic being Meetup vol.9 – スプリット・ボディは「分身」なのか? –

日時:2025年10月7日(火) 17:00-22:00(開場16:30-)

参加費:無料(Peatixからお申し込みください)

会場:SHIBUYA QWS

渋谷区渋谷2丁目24−12 スクランブルスクエア 15階

使用言語:日英通訳サポート。多言語字幕翻訳サポートも予定中です。

会場定員:100名

申し込み:https://stelarc-cyberneticbeing.peatix.com/

オンライン配信(zoom webinar):https://zoom.us/j/99614624424?pwd=6jmdx2ABL5EEmlnEUcqPFz0uPpaoVY.1

※オンライン参加は、海外在住の方、また会場参加が叶わない方の参加を歓迎します。みなさま是非、会場にお越しください。

主催(会場提供):SHIBUYA QWS Innovation協議会

共催:慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科、JSTムーンショット型研究開発事業・目標1「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」(Project Cybernetic being)、STELARC / BUNSHIN: Split Body Multilateral Research Lab 、Living Together Co、身体共創社会推進コンソーシアム

企画:Living Together Co.

助成:公益財団法人ポーラ美術振興財団、公益財団法人小笠原敏晶記念財団、豪日交流基金

グラフィックデザイン:ナナ・ビアコバ

備考:

※オンライン参加の方は申し込み不要です。上記YouTube LiveのURLからどなたでもご覧いただけます。

※イベント会場では写真や動画の撮影が行われます。映り込みなどが難しい方はあらかじめご連絡ください。

登壇者

セッション1「Cybernetic being Meetup vol.9 – スプリット・ボディは「分身」なのか?- 」

Stelarc ステラーク

オーストラリア出身のパフォーマンスアーティスト。1970年代より19年程日本に居住し活動。身体の具現化と媒介、アイデンティティ、ポストヒューマン等の問題を問うような、新たな解剖学的構造を模索するパフォーマンス作品やプロジェクトを展開している。また、バイオテクノロジー、メディカル・イメージング、人工物やロボット工学等を包括するようなパフォーマンス作品を50年以上に渡り制作している。

1973年~1975年、自身の体の内部を撮影した映像3作品を制作。1976年~1988年の間で、27回に渡る「サスペンション Suspension」(自らの皮膚に針金で身体を釣り上げるパフォーマンス)を実施した。また、「第三の手 Third Hand」、「ストマック彫刻 Stomach Sculpture」、六足歩行ロボット「外骨格 Exoskeleton」等の作品を用いてパフォーマンスを展開。「Fractal Flesh」「Ping Body」「Parasite」はインターネットとつなげ、筋肉刺激のシステムを介した遠隔かつ不随意のコレオグラフィーを探索するパフォーマンスである。

また、現在進行形で、インターネットへの接続を可能とする電子拡張された耳を自身の腕に幹細胞を埋め込み「腕にある耳 Ear on Arm」を外科的に構築する(2010年にプリ・アルスエレクトロニカ、ハイブリッドアート部門のゴールデンニカ(最優秀賞)を受賞)。2020年、オーストラリアのアデレード・ビエンナーレでは、オンラインでのユーザーインタラクションを伴う、直径9M×高さ4Mの「Reclining Stickman」のパフォーマンスと展示を行った。2022年には「擬人マシーン Anthropomorphic Machine」(メルボルン)、「Human/Code Ensemble」(横浜)、「StickMan / miniStickMan」(メルボルン)。2023年、慶應大学KMDと協働した「Corporeal Counterpoint」(横浜)、「Sculpting Sound」(クラクフ)。2024年にCCBT(東京)、同年韓国光州市G.MAP開催ユネスコフォーラムにて「Sonic Resonance – KYOSHIN – 」を発表。現在に至るまで新作パフォーマンスやプロジェクトに精力的に取り組んでいる。

研究者(身体情報学):南澤 孝太 (慶應義塾大学)

研究分野:ハプティクス/XR/身体性メディア

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)教授

2005年東京大学工学部計数工学科卒業、2010年同大学院情報理工学系研究科博士課程修了、博士(情報理工学)。KMD Embodied Media Projectを主宰し、身体的経験を共有・創造・拡張する身体性メディアの研究開発と社会実装、Haptic Design Project を通じた触覚デザインの普及展開を推進。日本学術会議若手アカデミー幹事、テレイグジスタンス株式会社技術顧問、科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1プロジェクトマネージャー。

研究者(生命科学):岩崎秀雄(早稲田大学 metaPhorest)

早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科 細胞分子ネットワーク研究室

1971年 東京生まれ。metaPhorest主宰、早稲田大学理工学術院・教授。科学および芸術の一筋縄ではいかない界面・関係性に興味を持ち,生命をめぐる科学・思想・芸術に関わる表現・研究のプラットフォームmetaPhorestを2007年より運営。「生命美学」のコンセプトを掲げ、国内外で作品制作・研究発表を行うとともに、生物時計や形態形成に関する研究を行ってきた。アーティストとして、ハワード・リヒター賞(SICF)、オロン・カッツと共同でSynthetic Aesthetics採択 (NSF, BSCRC)、文化庁メディア芸術祭アート部門 優秀賞、生物学研究者として日本時間生物学会学術奨励賞、優秀若手研究者賞(文部科学省)、日本ゲノム微生物学会学術奨励賞など受賞。主著に『<生命>とは何だろうか:表現する生物学、思考する芸術』(講談社現代新書、2013年)。

研究者(メディア文化論):清水知子(東京芸術大学)

東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授。専門は文化理論、メディア文化論。とくにアートとテクノロジー、動物、ジェンダーについて、芸術と政治をめぐる問題を多角的に研究している。筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科修了 博士(文学)。山梨大学、筑波大学、米国ハーバード大学ライシャワー日本研究所客員研究員(フルブライト研究員)、ドイツ・ベルリン自由大学客員研究員を経て現職。著書に『文化と暴力――揺曳するユニオンジャック』(月曜社)、『ディズニーと動物――王国の魔法をとく』(筑摩選書)、共訳書にジュディス・バトラー『アセンブリ——行為遂行性・複数性・政治』(青土社)、アントニオ・ネグリ/マイケル・ハート『叛逆』(NHK出版)、デイヴィッド・ライアン『9・11以後の監視』(明石書店)、他。

セッション2 「アート&サイエンスの新たな地平〜2050年の国際展〜」

Leonhard Bartolomeus レオナルド・バルトロメウス

https://performingarts.jpf.go.jp/en/article/6821/

インドネシアの首都ジャカルタを拠点に、コミュニティに密着しながら、展覧会やフェスティバル、ラジオ放送、オンライン出版、調査・研究など幅広い活動を行うアーティスト・コレクティブ「ルアンルパ」(2022年に開催される「ドクメンタ15」のアーティスティック・ディレクター)。そのメンバーでもあるレオナルド・バルトロメウスが、2019年にメディア・テクノロジーを用いた表現を探究していることで知られるYCAM(山口情報芸術センター)のキュレーターチームに参画。

Anna Davis アンナ・デイビス

アンナ・デイヴィスは、20年以上の経験を持つ現代美術のキュレーターであり研究者である。オーストラリア現代美術館のキュレーターとして、同美術館の芸術プログラムの形成と紹介、展覧会とコミッションの開発、常設コレクションの成長と展示に貢献する。タレック・アトゥイ、鄭博、ダニエル・ボイド、毛利悠子、マルグリット・ユモー、ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ、パトリシア・ピッチニーニ、ステラーク、ルー・ヤンなどのアーティストとの大規模な展覧会プロジェクトやコミッションワークを主導。彼女の展覧会は、韓国近現代美術館(MMCA)、クライストチャーチ・アートギャラリー、テ・プナ・オ・ワイウェトゥ、アオテアロア・ニュージーランド、ニューサウスウェールズ州立美術館、パース・インスティテュート・オブ・コンテンポラリー・アーツ(PICA)、タラワラ美術館(ビクトリア州)などで開催されている。

アンナの研究は、アート、テクノロジー、未来のエコロジーの接点に重点を置き、これらの関連性について批判的な思考を促している。彼女のキュレーターとしての活動は、アーティストが実験的な作品を発表するための新しいプラットフォームを作り、多様な観客との学際的な対話を促進することに重点を置いている。

2022年に開催された第23回シドニー・ビエンナーレでは、5人の共同キュレーターの一人として、街中に広がる一連のコンセプチュアルな湿地帯を通して、人間以外の視点に焦点を当てた。2015/16年には「New Romance」を共同キュレーション: また、受賞歴のある展覧会「Energies」と連動して開催された学際的リサーチ・プロジェクト「Energies in the Arts」の共同ディレクターを務めた: ヘインズ&ヒンターディング

ニュー・サウス・ウェールズ大学でメディア・アートの博士号を取得。彼女の執筆活動はこの分野に大きく貢献しており、ジェニー・ワトソンを含む多数の展覧会カタログやアーティスト・モノグラフを編集・執筆している: The Fabric of Fantasy』(2017年)、『Claire Healy & Sean Cordeiro』(2012年)、『Sun Xun』(2018年)、最近では『Nicholas Mangan』など、数多くの展覧会カタログやアーティストのモノグラフを執筆している: Anneke Jaspersとの共編著『A World Undone』(2024年)は、MCA AustraliaとLenz Press(ミラノ)から出版された。

Pat Pataranutaporn パット・パタラヌタポーン

パット・パタラヌタポーン博士は、マサチューセッツ工科大学(MIT)の助教兼研究員。彼はMITメディアラボの「サイボーグ心理学」研究グループの共同ディレクターを務めるとともに、AIを活用した人間の発展(AHA)研究プログラムの研究プログラムにも携わっている。彼の研究対象はAIとヒューマン・コンピュータ・インタラクションの交差点にあり、人間の繁栄を支援するAIシステムの開発と研究を行っている。

パタラヌタポーンの研究成果は、Nature Machine Intelligence、The New England Journal of Medicine AI、ACM SIGCHI、ACM IUI、ACM SIGGRAPH、IEEE、NeurIPSなど、数多くの査読付き学術誌やカンファレンスで発表されている。彼の研究は国連の「AI for Good」フォーラムで取り上げられ、MIT Tech Review、ガーディアン、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、フォーブス、アトランティック、サイエンティフィック・アメリカン、ウォールストリート・ジャーナル、ナショナル・ジオグラフィックなど、数多くのメディアで特集されている。パタラヌタポーンの研究は、TIME誌の「2023年のベスト発明」の一つに選出され、2023年と2025年のFast Company誌の「世界を変えるアイデア」にも掲載されました。

パタラヌタポーンは、NASA、OpenAI、MIT J-WEL、KBTG、Bose、MQDC、NTTデータを含む複数の研究機関や企業からフェローシップや助成金を受賞している。また、スタンフォード大学医学部、ハーバード大学、マサチューセッツ総合病院ブリガム、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア大学アーバイン校、マイクロソフトリサーチ、OpenAI、NTTデータなど、学術界と産業界の研究者との共同研究も行っている。

彼のプロジェクトは、マサチューセッツ州のMITミュージアム、オーストラリアのクイーンズランド美術館で開催されたアジア太平洋トリエンナーレ(APT)、オーストラリアの西オーストラリア美術館、イタリアのMAXXI – 21世紀芸術国立博物館、タイのバンコクアートビエンナーレ、バンコクシティギャラリー、シンガポールのシンガポール国立博物館、 エセックス・ピーボディ博物館(アメリカ)、ロンドン・デザイン・フェスティバル(イギリス)、トランスメディアル・フェスティバル(ドイツ)、台湾国立科学教育センター(台湾)、アイディア・ミュージアム(アリゾナ)、メサ・アーツ・センター(アリゾナ)、オートデスク・ギャラリー(カリフォルニア)、SIGGRAPHアジア(東京)、アルス・エレクトロニカ(バーチャル)などで展示されている。また、2024年に初公開されたNetflixのSFアンソロジーシリーズ「Tomorrow and i」の共同クリエイター兼脚本家としても活躍している。

Kawita Vatanajyankur カウィータ・ヴァタナジャンクール

カウィータ・ヴァタナジャンクールは、2011年にRMIT大学で美術学士号を取得して以来、国際的な評価を受けている。2015年には、ジャガー・アジア太平洋テックアート賞の最終候補者に選出された。その2年後、彼女の作品は第57回ヴェネツィア・ビエンナーレと並行して開催された「Islands in the Stream in Venice」展に出品され、メルボルン・アーツ・センターで開催された「アジア・パフォーミング・アーツ・トリエンナーレ」と台湾の「アジア・アート・ビエンナーレ」の両方で展示された。

2018年、ヴァタナジャンクールは第1回バンコク・アート・ビエンナーレに参加し、その後、カッセルのフリデリツィアヌム美術館で開催された「Absurdity in Paradise」展にも参加。翌年、彼女はニューヨークのアルブライト・ノックス美術館で、これまでで一番大規模な展覧会「Foul Play」を開催した。

2021年、彼女の作品はチェンマイのマイアム現代美術館とベルリンのハンブルク・バーンホーフで開催された「Collecting Entanglements and Embodied Histories」展、およびハンブルク・バーンホーフの「Balance」展に出品された。同年に、彼女は第3回バンコク・アート・ビエンナーレ(「カオスと静けさ」)に参加し、バーゼル美術館(スイス)での「ファン・フェミニズム」展と、釜山現代美術館(韓国)での「アンカニー・ワールド」展に出品。

2023年、ヴァタナジャンクールはアート・バーゼル・香港の「ディスカバリー」セクションでノヴァ・コンテンポラリーと共同で個展ブースを展示。2024年には、ヴェネツィア・ビエンナーレの公式関連展「The Spirits of Maritime Crossing」に出展し、オーストラリア・ブリスベンで開催された第11回アジア太平洋トリエンナーレ(APT11)の選出アーティストの一人にも選ばれた。

ヴァタナジャンクールは、オーストラリア、アジア、ヨーロッパ、アメリカ合衆国で広く展覧会を開催してきた。彼女の作品は、タイ国立コレクション、クイーンズランド州立美術館 | 現代美術館(QAGOMA)、シンガポール美術館、台湾のJUT美術館、 M・ウッズ美術館(中国)、ダニーデン公立美術館(ニュージーランド)、マイアム現代美術館(タイ)、DIB現代美術館(タイ)、およびタイの現代美術館(MOCA)など、世界中の数多くの大学や個人コレクションにも収蔵されている。所属ギャラリーはバンコクのノヴァ・コンテンポラリー。

Abigail Bernal アビゲイル・バーナル

アビゲイル・バーナルは、クイーンズランド州立美術館 | 現代美術館(QAGOMA)のアジア美術部門のアソシエイト・キュレーターです。QAGOMAのフラッグシップ展覧会である「アジア太平洋現代美術トリエンナーレ」の主要キュレーターチームの一員として、彼女は第7回の開催に参画し、東南アジア、中央アジア、西アジアのアーティストやコミュニティとの主要な委嘱作品やパートナーシップの構築に貢献してきた。彼女の研究は、現代美術、伝統的美術、民衆美術、民藝の交差点を探求し、グローバルな先住民の視点に焦点を当てている。主な展覧会には、『ミンダナオとスールー諸島:ルーツと潮流』(2024-25年)、『I Can Spin Skies』(2024年)、『未完の事業:ゴードン・ベネットの芸術』(2020年)、『カルパ・ブリクシャ:インドの先住民と現代美術 (2015)などがある。彼女はカタログ、ジャーナル、オンラインプラットフォームで執筆しており、最近の著作には『アジア太平洋アート・ペーパーズ』、『アート・リパブリック・ベトナム』、『オーストラリア・アジア芸術協会(TAASA)レビュー』がある。今後の展覧会には『APT12』と『小さなものの神:信仰とポピュラー文化』が含まれる。

Agung Hujatnika アグン・ウジャニカ

アグン・ウジャニカ博士(別名アグン・ウジャニカジェノン)は、インドネシア・バンドン工科大学芸術デザイン学部でフリーランスのキュレーター兼講師を務めている。彼の研究分野は、キュレーション実践、ニューメディア、インドネシアの現代美術に及んでいる。

彼がキュレーションを手掛けた展覧会には『Fluid Zones』(ジャカルタ・ビエンナーレ・アリーナ、2009年)、 『エクスクイジット・コープス』(上海ビエンナーレ・バンドン・パビリオン、2012年)、『ノット・ア・デッド・エンド』(ジョグジャ・ビエンナーレ – エクイーター #2、2013年)、『1001マーティアン・ホームズ』(ベネチア・ビエンナーレ・インドネシア・パビリオン、2017年)、『アート・ターンズ、ワールド・ターンズ』(ミュージアム・マカン、2017年)等がある。

彼はジャカルタで開催されたINSTRUMENTA国際メディアアートフェスティバル(2018-2019年)の発起人兼芸術監督を務めた。近年のキュレーションプロジェクトには、『ARTJOG | arts-in-common』の3部作展覧会が含まれ、「空間・時間・意識」の概念に焦点を当てたテーマ展シリーズ(2019-2022年)がある。2022年以降、アグンはインドネシアの芸術における障がい者の包含を強化する活動シリーズ「Open Arms」を企画・運営している。彼の著書『Kurasi dan Kuasa』(インドネシアの芸術界におけるキュレーション実践と権力関係に関する書籍)は、ジャカルタ芸術評議会から出版された(2015年)。

Irene Agrivina イレーネ・アグリヴィナ

イレーネ・アグリヴィナは、インドネシアを拠点とする技術者、アーティスト、キュレーター、教育者、オープンシステムの提唱者である。彼女は、1998年にスハルトの独裁政権に対する社会・政治的混乱の最中にジョグジャカルタに設立された芸術・科学・技術の研究施設「ハウス・オブ・ナチュラル・ファイバー(HONF)」の創設メンバー、現ディレクターである。

2013年に、彼女は芸術・科学・オープンテクノロジーに特化した女性だけの集団「XXLab」を共同設立し、同集団のイニシアチブ「SOYA C(O)U(L)TURE」は、2015年にアルス・エレクトロニカから「[the next idea] voestalpineアートとテクノロジー賞」を受賞。彼女の作品は世界中で展示されており、DIY(Do-It-Yourself)とDIWO(Do-It-With-Others)文化に関するワークショップを頻繁に開催し、協働とオープンな知識共有を促進している。

また、プリンス・クラウス基金のプログラムであるCAREC(環境変化への文化的・芸術的応答)のメンターとしても活動する。2019年、アグリヴィナはAsialinkにより、東南アジアとオーストラリアの6人の先駆的な女性の一人として選出され、アート・テクノロジー・社会変革を横断的に担うリーダーとしての役割に光が当てられた。

Jeffi Manzani ジェフィ・マンザニ

ジェフィ・マンザニは、2017年からバンドンを拠点とするニューメディアアーティスト。インターネットとゲーミフィケーションの領域を深く掘り下げ、アートとゲームの世界の広範なスペクトラムを扱っている。実験的なアプローチとして、ジェフィ・マンザニはアートとデザイン、伝統と新しさの間のグレーゾーンにおいて新たな領域を開拓し、ニューメディアアートの多分野連携的なアプローチを追求している。

彼の作品は、時に後退していると感じることもある、いわゆる発展途上国で成長する中で感じる絶望と失望を題材にしている。その状況への反応として、ジェフィ・マンザニは物理的な制限を超え人生の再構築の可能性を秘めた、新たなデジタル領域やバーチャルワールドを想像する。ステラークのポストヒューマニスト的身体の探求、特に「スプリット・ボディ」「フラクタル・フラッシュ」「ファントム・フラッシュ」プロジェクトからインスパイアされている。インターネットを代替的な存在の神経系としてだけでなく、ゲーム化とポストヒューマニスト思想からインスパイアされた美学を通じて、ゲーム内のアイテム、断片化されたゲームシーン、変形したゲームや玩具のキャラクターを通じて身体を拡張するビジョンを描いている。

彼の現行の研究は、インターネットをインフラストラクチャかつ生命として活用し、デジタル存在に魂、精神、またはDNAを注入する方法の探求だ。彼は私たちの生体、あるいは血液さえも、アルゴリズム形式に翻訳される可能性を問い、肉体を越えた新たな存在形態を可能にするかどうかを考察している。